昭和40年の九州場所で、14日目まで大鵬と優勝を争ったときの鶴ヶ嶺は36歳でした。そのうえ、歳よりも老けて見える風貌とそれに似つかわしいイブシ銀の両差しの取口。私は当時5歳でしたので、よけいにオジイちゃんっぽく

感じられました。

177cm・110kgの体で、巻きかえの巧さはもちろんですが、二本差してからヒジを張り、大きい力士を揺さぶりながら寄り切る相撲は、無差別級の大相撲の凄さを最初に見せつけてくれた力士でした。

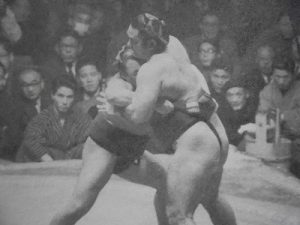

巨漢の横綱朝潮を両差しで攻める鶴ヶ嶺、両差し職人の風情です。立合いからの両差し狙いではなく、四つに組んでから巻きかえての両差しでした。その巻きかえが絶品でしたが、その瞬間の画像はさすがにありません。

36歳で優勝を争ったのも凄いですが、37歳のときには敢闘賞と技能賞のダブル受賞の活躍。しかし38歳のとき、幕内が15枚目から12枚目までに一気に削減。鶴ヶ嶺はその削減が実施されたに場所で12枚目、突然の幕尻となります。

当時の幕内在位の最高記録を更新中だった鶴ヶ嶺が、いきなりの十両陥落の瀬戸際に立たされ、11日目まで4勝7敗の大ピンチ。しかしそこから4連勝、まさに意地の勝ち越し。幕内在位記録といっても、鶴ヶ嶺は年間4場所時代と5場所時代を経験しての記録です。今の記録とは、単純に比較は出来ないものです。

しかし翌場所は2勝13敗と大負けして十両陥落が決定的となり、この場所を限りで幕内力士として引退します。大相撲には大型力士がいて、アンコ型がいて、ソップ型がいて、そして業師がいる、様々な個性が存在する世界だと、最初に教えてくれた力士でした。

ところで私が相撲を見始めた頃は、すでにベテランだった鶴ヶ嶺。寺尾とは似てないなぁ・・・と思っていましたが。

若い頃は・・・微妙に似てるような、似てないような・・・。